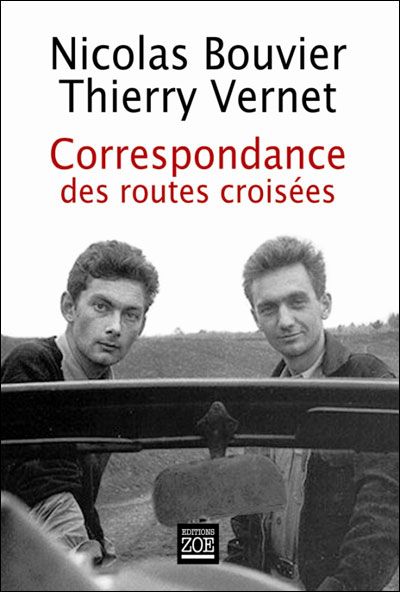

La Correspondance des

routes croisées, celles de l'écrivain genevois Nicolas Bouvier

(1929-1998) et du peintre Thierry Vernet (1927-1993), vient de sortir

aux éditions Zoé. De 1945 à 1964, les centaines de lettres

échangées révèlent une amitié hors-normes et la petite cuisine

de l'Usage du monde,

magnifique livre à la gestation douloureuse qui retrace leur voyage

commun entre la Suisse et l'Afghanistan (1953-54). La publication de

cette « montagne » épistolaire est l'occasion d'évoquer

la vie et l'œuvre

de Nicolas Bouvier avec son épouse Eliane.

Quel a été votre

rôle dans la publication de ce livre ?

Dans un premier temps, je

n'avais pas très envie que cette correspondance soit publiée et mes

fils non plus car c'était trop près de la mort de mon mari (1998).

Je me demandais qui cela intéresserait. Marlyse Pietri des éditions

Zoe était convaincue que cela aurait du succès. Alors j'ai dit :

« Patience ». C'est vrai, je l'ai faite patienter à peu

près dix ans. Quand j'ai su que le Centre

de recherches sur les lettres romandes

que dirige Daniel Maggetti voulait s'attaquer à

cette montagne, j'ai donné mon accord.

Cet ouvrage est très

impressionnant, est-ce que vous avez conservé toutes les lettres ?

C'est tout à fait

particulier car chacun gardait les lettres de l'autre, depuis

toujours. Les universitaires, quand ils travaillent sur une

correspondance, ils ne veulent rien enlever. Je leur ai dit que je

leur donne le feu vert mais que je veux avoir un droit de regard par

rapport à certaines lettres. Je ne connaissais pas du tout la

correspondance du début. J'ai rencontré Nicolas en 1957 et les

échanges épistolaires commencent en 1945. Je ne voulais pas que

certaines personnes soient blessées car ils sont un peu crus avec

les gens, mais avec humour ! Je n'ai pas enlevé de lettres, j'ai

enlevé des passages où je trouvais que c'était trop intime et je

n'aimais pas que ces choses soient lues par tout le monde. Mais dans

l'ensemble, très peu. La preuve : 1600 pages !

Est-ce que vous avez

beaucoup correspondu avec lui par lettres?

Énormément.

Cela fera l'objet d'un

prochain ouvrage?

Jamais

de la vie, je peux vous dire que personne n'aura cette correspondance

! Il n'y avait pas de portables à l'époque, on a passé deux ans au

japon (1964-65) durant lesquels on a téléphoné une fois en Europe

quand mon deuxième fils est né à Tokyo. Après, Nicolas repartait

très souvent, alors on s'écrivait et il me faisait d'immenses

lettres, j'ai des dossiers mais je ne les donnerai pas à la

bibliothèque !

Quand on commence la

lecture, ils ont respectivement 16 et 18 ans et ce qui frappe c'est

leur immense culture, notamment classique.

C'est incroyable ! Cela

est dû énormément à la famille, de part et d'autre. Le père de

Nicolas était germaniste, il était directeur de la bibliothèque

publique et universitaire. Donc Nicolas était plongé dans la

littérature depuis le début. Son père recevait Thomas Mann [prix

Nobel de littérature 1929, ndlr.], il a rencontré beaucoup

d'écrivains de cette époque. Il écoutait, il s'en est imprégné.

Et puis il a développé une curiosité énorme !

J'ai l'impression

qu'ils se créent dans leurs lettres un petit monde à eux avec leurs

propres références. La politique est quasi absente des lettres.

C'est vrai que la

politique ne les intéressait pas tellement. Aucun des deux n'aurait

voulu adhérer à un parti. Ils auraient certainement été plutôt à

gauche qu'à droite mais ce n'était pas leur problème. Ils avaient

une vision beaucoup plus générale. Au fond, ils pensaient au monde

et ils avaient envie d'aller le découvrir.

Et dans la vie,

quelles étaient leurs sujets de conversation privilégiés ?

D'une certaine manière,

tout leur paraissait sujet à humour. Cela a continué jusqu'au bout,

on a énormément ri ensemble.

Dans quelques passages

ils citent la bible. Quel était le rapport de Nicolas Bouvier à la

religion ?

Ils connaissaient très

bien la bible tous les deux. Nicolas était d'une famille protestante

comme moi, j'avais un grand-père pasteur. Il n'était pas du tout un

homme d'Eglise. Je crois que tout ce qui était conformiste lui

paraissait limité. Il n'était pas croyant au sens où on l'étend,

mais il avait le sentiment d'un au-delà, cela se sent dans ses

poèmes.

Vous avez été au

Japon avec lui lors de son deuxième voyage en 1964 et 1965, quel

était son rapport à ce pays ?

Il

l'a beaucoup aimé, c'est un pays qui l'a beaucoup touché et

lorsqu'il l'a découvert en 1955-1956 c'était un pays encore un peu

ravagé par la guerre et les traces d'Hiroshima. Il le raconte dans

Chronique japonaise,

il était très sensible à cela.

Il a écrit que vous

aviez du mal à vous habituer, que vous étiez un peu déprimée au

début ?

Oui,

mais il ne le dit pas comme cela. Ce qu'il a voulu dire c'est qu'il a

eu peur qu'en arrivant au Japon avec un enfant de deux ans, je sois

comme les autres étrangères qu'il avait rencontrées et que je me

mette à haïr le Japon. Par exemple, des femmes de journalistes

américains qui au bout de dix ans savaient juste dire bonjour et

merci. C'était incroyable. J'ai fait exactement l'inverse.

Dans ses lettres on

voit qu'il fréquente à la fois les communautés d'expatriés qui

peuvent l'aider et qu'il s'intègre à la population locale. Quelle

était sa démarche ?

Tout

à fait, il y avait des deux. Surtout, ce qui l'a frappé à cette

époque c'est qu'après avoir été seul en 1956, il revenait avec

une femme et un enfant, cela a complètement changé l'attitude des

japonais à son égard. C'est étonnant, comme les japonais sont un

petit peu embarrassés, ils passent par l'enfant. Mon fils avait des

cheveux blonds et de yeux bleus. Dans la rue les femmes me

regardaient et après j'ai appris à dire : « C'est bien mon

fils! ». C'est une manière d'entrer en contact avec les gens

et puis on a vécu à la japonaise tout le temps.

Lors de son premier

séjour au Japon il a un questionnement très intéressant : Jusqu'à

quel point on peut s'acculturer sans perdre sa personnalité ?

Il

ne le savait pas vraiment mais nous avons rencontré au Japon un

français qui était là depuis vingt ou trente ans. Lui, il était

devenu trop japonais. Il ne comprenait presque plus notre manière

d'être, c'était surprenant. Il y a une autre manière d'être où

on reste soi-même mais on aime le pays et les gens. On essaye de

créer un lien.

Thierry Vernet, lors

de son retour à Genève, ne se sentait pas du tout à l'aise dans le

matérialisme ambiant. Quelle a été la réaction de Nicolas Bouvier

?

Il

était effrayé quand il est rentré, il est très vite parti à la

montagne et puis je l'ai rencontré trois mois après son retour. Il

était complètement déphasé, il partait à 6h du matin à la gare

pour voir partir les trains en se disant : « Il faut que je

reparte, je ne pourrai pas rester ». Quand je l'ai rencontré

il avait déjà comme projet de voyager en Amérique du Sud avec une

troupe de théâtre. Et puis moi j'étais prête à aller à Bombay

parce que j'en avais marre de la Suisse. On n'est partis ni l'un ni

l'autre parce que l'on s'est rencontrés et on ne s'est plus quittés.

S'il était reparti, il n'y aurait peut être pas eu l'Usage

du monde, allez savoir !

Après la biographie

en 2007 (Payot) et ce livre, doit-on attendre d'autres ouvrages sur

Nicolas Bouvier ?

Je

suis justement aux prises avec une femme qui veut refaire une

nouvelle biographie mais différente. Je lui ai dit : « Mais

écoutez, il y a celle de François Laut, il y a déjà trois thèses

sur Nicolas et une quatrième en cours. Il faut que ça s'arrête

maintenant ! On ne peut pas éternellement presser le citron, faire

des fonds de tiroir. »

Aussi, pas mal

d'écrivains ou de voyageurs ont fait des articles ou des ouvrages

sur les pas de Nicolas Bouvier.

J'ai

reçu beaucoup de gens plus jeunes qui partaient sur les traces de

Nicolas Bouvier et puis qui s'écartaient du chemin. Par exemple,

Gaël Métroz et son film Nomad's

land. Chaque fois que

des jeunes m'ont écrit pour venir me voir, je les ai reçus à la

maison. Je les appelle les enfants de Nicolas. C'est quelque chose

d'une fraîcheur merveilleuse et j'aime, c'est créatif. Quand

Nicolas était encore vivant et que des jeunes gens venaient le

rencontrer pour partir sur les mêmes routes. Il leur disait: « Si

ça ne vous convient pas, rentrez. Ce n'est pas un échec. Ce n'était

pas fait pour vous tout simplement. »

Entretien publié dans le magazine Vie Protestante du mois de février 2011.